角館 かくのだて

町全体が貴重な歴史遺産

三方を緑濃い山々に囲まれた静かな盆地に位置する角館は、佐竹北家の城下町として栄えたところ。今も落ちついたたたずまいのなかに、武家屋敷や商家が往時の姿をとどめるほか、文化財も数多く、町全体に歴史の香りが漂います。また春には、桧木内川堤の2キロにも及ぶ桜並木も圧巻です。

三方を緑濃い山々に囲まれた静かな盆地に位置する角館は、佐竹北家の城下町として栄えたところ。今も落ちついたたたずまいのなかに、武家屋敷や商家が往時の姿をとどめるほか、文化財も数多く、町全体に歴史の香りが漂います。また春には、桧木内川堤の2キロにも及ぶ桜並木も圧巻です。

角館の見どころ

桧木内川堤ソメイヨシノ(国指定名勝)

町の中央部を南に流れる桧木内川。その左岸の堤防2キロメートルにわたる桜並木は、4月下旬から量感たっぷりな花のトンネルをつくります。花見の宴は桧木内川の河川敷と堤防で繰り広げられ、桜まつりも開催されます。この桜並木の桜はソメイヨシノ。昭和8年、救農土木事業によって完成した堤防の上に、現上皇陛下の御誕生を記念して翌9年の春に植えられたものでその数400本余、昭和50年、国の名勝に指定されました。また、武家屋敷の桜とともに、平成2年、「桜名所百選」にも選定され、全国でも珍しい桜の三冠王を誇っています。

町の中央部を南に流れる桧木内川。その左岸の堤防2キロメートルにわたる桜並木は、4月下旬から量感たっぷりな花のトンネルをつくります。花見の宴は桧木内川の河川敷と堤防で繰り広げられ、桜まつりも開催されます。この桜並木の桜はソメイヨシノ。昭和8年、救農土木事業によって完成した堤防の上に、現上皇陛下の御誕生を記念して翌9年の春に植えられたものでその数400本余、昭和50年、国の名勝に指定されました。また、武家屋敷の桜とともに、平成2年、「桜名所百選」にも選定され、全国でも珍しい桜の三冠王を誇っています。

桧木内川沿いの堤防は、人々の散策コースとして親しまれています。また、清流桧木内川は釣りの名所としても知られ、ニジマス釣り、初夏からのアユ釣りを楽しむ太公望たちが数多く見受けられます。

角館のシダレザクラ(国指定天然記念物)

武家屋敷が続く表町から東勝楽丁あたりは、薬医門や黒板塀に映えるシダレザクラが道の両側に連なり、その数約400本ほどに及びます。花の季節はもちろんのこと、葉桜から新緑へ、そして秋の紅葉から雪景色と、いつの季節も武家屋敷はシダレザクラと一対で叙情に満ちた風景を見せています。

武家屋敷が続く表町から東勝楽丁あたりは、薬医門や黒板塀に映えるシダレザクラが道の両側に連なり、その数約400本ほどに及びます。花の季節はもちろんのこと、葉桜から新緑へ、そして秋の紅葉から雪景色と、いつの季節も武家屋敷はシダレザクラと一対で叙情に満ちた風景を見せています。

シダレザクラは、今から約350年前、佐竹北家が角館に入部してから植えられたもの。佐竹北家の二代義明(よしはる)の正室が京都からお輿入れの時に持参した3本の桜が始まりだと伝えられています。佐竹北家の初代義隣(よしちか)は京都の公家から養子になった人。京都を身近かに思わせる角館は「みちのくの小京都」と呼ぶにふさわしい町といえるでしょう。

平成21年2月12日現在、町内のシダレザクラ162本が国の天然記念物に指定されています。

天寧寺(てんねいじ)山門(市指定有形文化財)

曹洞宗、萬松山天寧寺。室町期の文安4年(1447)芦名氏11代盛信が奥州会津の萬松山天寧寺を本寺として創建しました。末寺8寺を有した名刹であり承応2年(1653)3歳の領主・千鶴丸がこの寺で転落死し芦名氏が断絶しましたが民衆の力で維持されました。

曹洞宗、萬松山天寧寺。室町期の文安4年(1447)芦名氏11代盛信が奥州会津の萬松山天寧寺を本寺として創建しました。末寺8寺を有した名刹であり承応2年(1653)3歳の領主・千鶴丸がこの寺で転落死し芦名氏が断絶しましたが民衆の力で維持されました。

山門は寛政3年(1791)建造の角館城の遺構で市の有形文化財に指定されています。本尊は釈迦牟尼仏。

国の重要伝統的建造物群保存地区の武家屋敷通り

昭和51年9月4日選定。

昭和51年9月4日選定。

元和6年(1620)江戸時代の初め、芦名氏により大規模な都市計画が実施され、その後は佐竹北家の城下町でした。保存地区は旧武家町(内町)のほぼ中央にあり、上・中級武士の武家屋敷にあたるところです。

広い通り沿いに堀が連続し、シダレザクラやモミの大木が深い木立を形成し、江戸時代末期時の屋敷割りや主屋、門、蔵の屋敷構え、枡形など武家町の特性をよく残しております。

仙北市立角館樺細工伝承館

角館樺細工伝承館は昭和53年9月、角館の伝統的工芸品樺細工の振興と、広域観光の拠点施設という二つの使命をもって開館しました。全国の伝統産業会館の中では3番目に作られ、角館の古い建築様式を現代にいかした建物です。

館内は、樺細工を始めとして工芸、文化、歴史資料の展示室や、樺細工製作実演、また物産展示室、喫茶室等からなっております。

角館の年中行事

火振りかまくら(市指定無形民俗文化財)

雪の中に華麗な火の輪が踊る幻想的なお祭りで、次々とできる火の輪が冬の夜にメルヘンの世界へと誘う小正月行事。高さ5m程の長木に稲藁などを巻き付け、雪に立てた天筆に火をつけ、正月の門松などを焼き、一年の無事を祈ります。火振りは炭俵に1m位の縄を結び、かまどから火を付け、自分の身体の周りを振り回し、無病息災や家内安全を祈ります。

雪の中に華麗な火の輪が踊る幻想的なお祭りで、次々とできる火の輪が冬の夜にメルヘンの世界へと誘う小正月行事。高さ5m程の長木に稲藁などを巻き付け、雪に立てた天筆に火をつけ、正月の門松などを焼き、一年の無事を祈ります。火振りは炭俵に1m位の縄を結び、かまどから火を付け、自分の身体の周りを振り回し、無病息災や家内安全を祈ります。

角館の桜まつり

桜のまち角館。

桜のまち角館。

桧木内川堤のソメイヨシノと武家屋敷通りのシダレザクラを舞台に開催され、町中が薄紅色に染まります。

期間中は桜のライトアップや郷土芸能など各種イベントが繰り広げられます。

角館の工芸品

樺細工(経済産業大臣指定伝統工芸品)

角館に樺細工の技法が伝わったのは天明年間(1781〜1788)です。下級武士の手内職でしたが藩主の手厚い保護のもと、その技法は定着してきました。樺細工は山桜の樹皮を使って磨き上げて光沢を出した工芸品です。印籠や文庫入、茶筒、現在ではニーズに応えて多岐に活用され、昭和51年、秋田県で初の「伝統的工芸品」に認定されました。

角館に樺細工の技法が伝わったのは天明年間(1781〜1788)です。下級武士の手内職でしたが藩主の手厚い保護のもと、その技法は定着してきました。樺細工は山桜の樹皮を使って磨き上げて光沢を出した工芸品です。印籠や文庫入、茶筒、現在ではニーズに応えて多岐に活用され、昭和51年、秋田県で初の「伝統的工芸品」に認定されました。

山桜の樹皮は適度に空気を吸い、皮に付いている油が内の空気を遮断する防湿防乾の特性は、中身の鮮度を護ります。木製の印籠や薬置きなどに皮が使われるのはそのためで、贅沢な逸品です。

角館の味・ぐるめ

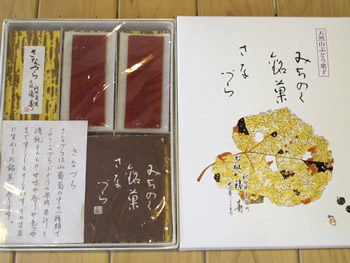

諸越(もろこし)

秋田を代表する銘菓の一つ。木などで作った枠に小豆粉を入れて固め、焼きを入れます。

秋田を代表する銘菓の一つ。木などで作った枠に小豆粉を入れて固め、焼きを入れます。

漢字で「諸越」と表示していますが、江戸時代に藩主へ献上した時に「諸々の菓子を越えて風味良し」と評価を得て銘を受けたといわれていますが、他にも説があり「唐土」とも書かれています。小豆と砂糖だけで出来た、健康自然食品です。

なると餅

昔から祝い事や特別な行事の時に作っていましたが「なると餅」という名はありませんでした。

昔から祝い事や特別な行事の時に作っていましたが「なると餅」という名はありませんでした。

明治17年、角館に鴨川座劇場が出来て、公演に訪れた春木座一行の歌舞伎役者実川竹六が当地に住み着き、副業として作り始めたとされ、その時に粟餅の粟を阿波の鳴門にかけて「なると餅」と洒落たらしく、後に粟が餅米になりました。上が黄色なのは粟の名残だと言われています。

漬物―地域の食文化「がっこ」

秋田では漬物のことを「がっこ」と言います。自家製の野菜を冬も食べられるようにと、「米どころ」のこの地方では、昔から野菜と麹をたっぷり使って漬けていました。販売所も市内各地にあります。

秋田では漬物のことを「がっこ」と言います。自家製の野菜を冬も食べられるようにと、「米どころ」のこの地方では、昔から野菜と麹をたっぷり使って漬けていました。販売所も市内各地にあります。

食卓には年中、漬物があり、来客の時にもお茶受けとして出されます。

■いぶりがっこ

収穫した秋大根を1本ずつ縄で編み、数本一組を天井に吊るして堅木で燻製にしてから、

米糠や塩に漬け込み熟成させたものです。

御狩場焼

今から300年ほど前、角館城主・佐竹北家が狩りに行って、その場で山椒味噌をつけて焼き遊山料理を楽しんでいました。肉や季節の野菜に山椒味噌を加えた、佐竹北家の野遊びを感じられる、歴史ロマンあふれる郷土料理です。

今から300年ほど前、角館城主・佐竹北家が狩りに行って、その場で山椒味噌をつけて焼き遊山料理を楽しんでいました。肉や季節の野菜に山椒味噌を加えた、佐竹北家の野遊びを感じられる、歴史ロマンあふれる郷土料理です。

味噌醤油

秋田の味噌は、米どころを強みに、たっぷりの麹を使った贅沢な米味噌で、秋になると、新米や新大豆で自家消費の味噌を作る農家が少なくありません。

秋田の味噌は、米どころを強みに、たっぷりの麹を使った贅沢な米味噌で、秋になると、新米や新大豆で自家消費の味噌を作る農家が少なくありません。

角館の創業150余年を誇る味噌醤油の醸造元「安藤醸造」では、昔ながらの天然醸造にこだわり、醤油も代々にわたって伝授されてきた技術に改良を重ねながら、地域の味を担っています

納豆

かつて、この地域の農家でも自家消費の納豆作りが盛んでした。蒸した大豆を稲ワラで包んで、それを暗所で発酵させて作っていました。

かつて、この地域の農家でも自家消費の納豆作りが盛んでした。蒸した大豆を稲ワラで包んで、それを暗所で発酵させて作っていました。

その昔ながらの伝統の味を手作りで守り続けている製造所があります。大豆の香りと懐かしい味、素朴さが作り手の心を映しています。

生もろこし

もろこし特有の乾燥と焼き目を入れずに、煎り小豆の風味をしっかり残した生タイプのもろこし。

おばこ餅

クルミ風味の素朴な和菓子。ゆべしと似ていますが、クルミの香りと甘みはおばこ餅だけの風合いです。

いぶり漬

干し大根を囲炉裏の上に吊るし、煙でいぶしてから、ぬか床に漬け込んだもの。冬場の保存食。

きりたんぽ鍋

ご飯をすりつぶし串に巻いて焼いたものを切って鍋にしたもの。形が短穂槍の穂先に似ているのでタンポと呼ばれた。

しょっつる鍋

秋田ならではの独特の魚醤「しょっつる」で調理された鍋で魚のうま味が広がり、素朴さの中に贅沢な味わいがある。

- 交通

- JR東日本秋田新幹線 角館駅下車

- 問い合わせ

- 一般社団法人 田沢湖・角館観光協会

- TEL:0187-54-2700 / FAX:0187-54-1755

- URL: https://tazawako-kakunodate.com/